18 Nov. BRAUCHT ES FÜR MUSIK EIN BIO LABEL WIE BEI LEBENSMITTELN?

KI als Standard. Menschen als Premium-Produkt?

Die Frage, ob es in Zukunft ein Bio-Label für Musik oder allg. Medien geben sollte, wirkt im ersten Moment wie ein exzentrischer Gedankengang aus einem hippen Think-Tank.

Je länger man darüber nachdenkt, desto weniger absurd erscheint diese Idee. Wir stehen an einer Schwelle, an der Musik nicht mehr zwangsläufig von Menschen komponiert, gespielt oder produziert wird und Künstliche Intelligenz in den Markt, drückt. Dieser Shift stellt die Musik- und Medienbranche vor die radikalste Identitätskrise seit Einführung des Tonträgers. Und aus jeder Identitätskrise entsteht früher oder später ein Gütesiegel-Reflex.

Kaffee hat ihn. Eier haben ihn. Kleidung hat ihn.

Warum sollte ausgerechnet Musik immun gegen Label-Ökonomie sein?

Vom Bio-Apfel zur Bio-Musik

Labels, egal ob Bio, Fairtrade, FSC oder CO₂-neutral, entstehen nicht aus romantischer Ideologie, sondern aus zwei sauberen Mechanismen:

Ein gesellschaftliches Bedürfnis nach Unterscheidung.

Wenn Produkte austauschbar werden, sucht der Mensch das Besondere.

Ein wirtschaftliches Bedürfnis nach Wertsteigerung.

Ein Siegel schafft Rechtfertigung für höhere Preise oder eine klar definierte Zielgruppe.

Übertragen auf die Zukunft der Musik heißt das: Sobald KI-Musik massenhaft, billig, omnipräsent und unendlich reproduzierbar wird, entsteht ein Markt für das Seltene, das Rauschhafte, das Menschliche, das Fehlerhafte.

Ein „Bio-Siegel für Musik“ ist daher keine Spinnerei, sondern eine wirtschaftlich logische Konsequenz.

Warum der Begriff „Bio“ überhaupt Sinn ergibt

Natürlich gibt es in Musik kein Pestizid, keinen Kunstdünger und kein hormonbelastetes Futter. Aber metaphysisch betrachtet geht es bei „Bio“ um Herkunft, Transparenz, Natürlichkeit, Verarbeitungskette und Glaubwürdigkeit.

Übertragen auf Musik könnten diese Parameter so aussehen:

Bio-Musik bedeutet:

- komponiert durch menschliche Kreativität

- eingespielt von realen Musikerinnen und Musikern

- ohne KI-generierte oder KI-rekonstruierte Elemente

- ohne KI-Stimm- oder KI-Instrument-Synthese

- authentisch, nachweisbar menschlich hergestellt

Klingt verrückt?

Ist exakt das, was „Bio“ im Lebensmittelbereich beschreibt.

Wenn man die Musikbranche nüchtern seziert, ist sie schon heute viel näher an industrieller Agrarwirtschaft, als viele glauben. Massenproduktion, Hochglanzuniformität, Kalkulations-Komposition, Marktanalytik-Konsumdesign der Pop-Mainstream arbeitet exakt wie Nestlé.

KI wird diesen Prozess nicht nur fortführen, sondern perfektionieren.

In den kommenden Jahren werden wir erleben, dass KI-Musik nicht mehr die Ausnahme, sondern das Baseline-Produkt wird. Warum?

- Kosten Richtung null

- Produktionsgeschwindigkeit Richtung Echtzeit

- Unbegrenzte Variationen

- Personalisierung pro Hörer

- Optimierung anhand valider Streaming-Daten

Spotify, TikTok und Co. werden früher oder später beginnen, algorithmische Musik direkt on demand zu generieren. Ob zu Werbezwecken, Mood-Playlists, Corporate-Musik oder Nutzflächenbeschallung, der Bedarf ist gigantisch. Kein Mensch kann diesen Demand bedienen. KI jedoch schon.

Wenn KI-Musik die Norm wird, wandert menschlich erzeugte Musik in den Bereich Premium, Craft, Artisanal, Indie-Boutique-Produkt.

Damit entsteht exakt die gleiche Marktdynamik wie:

- Handwerk vs. Industrie

- Craft Beer vs. Industriebier

- Specialty Coffee vs. Vollautomaten-Tankstellenfilterkaffee

Das Siegel wäre also nicht nur möglich, sondern marktwirtschaftlich logisch.

Welche Parameter müsste ein Bio-Musik-Siegel prüfen?

Für ein funktionierendes Label braucht es messbare, kontrollierbare Kriterien. Denkbar wäre eine mehrstufige Klassifizierung ähnlich dem Wein- oder Fleischmarkt:

- „AI-Free / Pure Human“ Komposition, Performance & Produktion ohne AI-Tools „Bio-Pur“

- „Human-Driven“ Menschliche Komposition, KI als technisches Werkzeug „Bio-Light“

- „Hybrid-Creative“ Gleichwertiges Mensch-/AI-Co-Writing „Fairtrade-Hybrid“

- „AI-Primary“ KI-Komposition mit menschlichem Feinschliff „Industriell optimiert“

- „AI-Fully-Generated“ Komplett KI ohne menschlichen Input „Ultra-Prozessware“

Wer jetzt denkt, das sei überzogen, sollte sich erinnern:

- Die Film- und VFX-Industrie hat bereits „No-AI-VFX-Label“-Diskussionen.

- Die Gaming-Industrie verhandelt AI-Credits.

- Die Literaturbranche plant AI-Kennzeichnungspflichten.

Musik wird folgen, zwangsläufig.

Wie überprüft man das?

Das ist der kritische Punkt. Jeder könnte behaupten, seine Musik sei „bio“, obwohl sie heimlich durch KI entstanden ist. Ohne glaubhaftes Kontrollsystem wäre das Label reine Marketing-Kosmetik.

Denkbare Prüfmethoden:

- Audit-Basiertes Workflow-Tracking

- Speicherung von Projekt-History aus DAWs, Plugins und Stem-Levels.

- Verpflichtende Session- und Workflow-Dokumentation

- Logfiles von DAWs, Time-Stamps, MIDI-Edits, Micro-Takes.

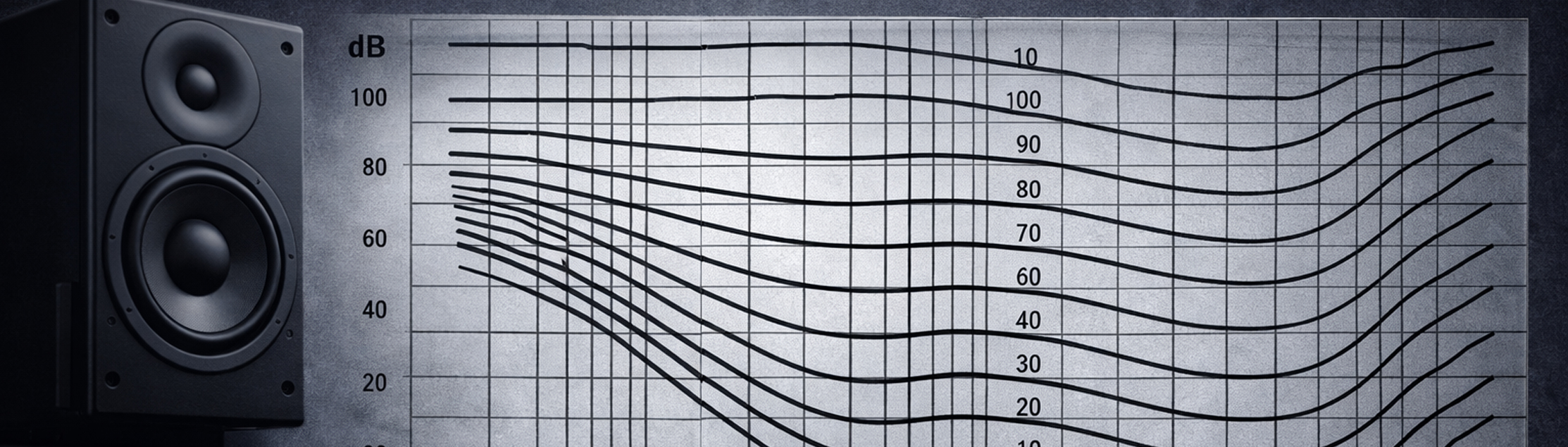

- „Human-Fingerprinting“ in Performances

- Analyse von Mikrofehlern, Timing-Variabilität, Micro-Dynamics, Human Noise.

- Registrierung über Blockchain-Systeme

- Transparente Produktionscertificates, unveränderbar hinterlegt.

- Zertifizierte Produktionsstätten / „Human-Studios“

- Studios als kontrollierte Herkunftsorte, analog zu Herkunftssiegeln bei Wein.

- Stichproben-Überprüfungen über machine-based AI-Detection. Auch wenn diese Verfahren nie 100% liefern, können sie Indizien schaffen.

Bürokratisch? Ja. Realistisch? Wenn genug Geld im Spiel ist, absolut.

Wer hätte Interesse an so einem Label?

a) Musiker & Bands

Diejenigen, die Wert auf Authentizität als USP setzen.

b) Labels & Verlage

Premium-Produktlinien brauchen Differenzierungs-Marketing.

c) Festivals & Event-Veranstalter

„Pure-Human-Line-Up“ könnte zum Statussymbol werden.

d) Streaming-Plattformen

Neue Filterkategorien = neue Monetarisierungssysteme.

e) Kulturförderer & Stiftungen

Menschliche Kreativität ist schützensenswertes Kulturgut.

d) Studios & Produzenten

Zertifizierte Produktionsmethoden und Umgebung

Warum ein solches Label politisch relevant werden könnte

Kulturelle Identität basiert nicht auf Maschinenproduktion, sondern auf menschlicher Erfahrung, Interpretation, Irrationalität, Schmerz, Mut, Schweiß, Scheitern, Überwindung.

Wenn Gesellschaften ihre kulturelle Ausdrucksform vollständig automatisieren, verlieren sie nicht nur die Kunst, sondern auch die Reflexionskraft. Ein Bio-Label könnte somit als Kulturschutzinstrument fungieren.

Frage: Wäre das elitär? Unbedingt.

Frage: Wäre es notwendig? Wenn Kulturwert erhalten bleiben soll, möglicherweise ja.

Der wahre Kern: Es geht am Ende um Vertrauen

Ob Musik „bio“ ist, lässt sich nicht rein technisch, sondern nur ethisch-kulturell beantworten. Die Frage lautet:

Willst du wissen, wie ehrlich ein Kunstwerk entstanden ist?

Wenn das egal ist, brauchst du kein Label.

Wenn es dir wichtig ist, wirst du dafür bezahlen.

Und genau hier entsteht ein mögliches Future-Branding:

„Handmade Music, certified human emotion“

Romantisierung statt Realismus

Ein Bio-Siegel löst nicht automatisch:

- Qualität

- Emotionalität

- musikalischen Wert

- kulturelle Relevanz

Ein schlechter Menschensong bleibt schlecht, mit oder ohne Label.

Ein guter KI-Song kann besser berühren als ein mittelmäßiger Indie-Singer-Songwriter.

Das Siegel darf nicht Qualität denken, sondern Herkunft.

Ein Bio-Label für Musik ist keine absurde Vision, sondern eine ökonomisch und kulturell logische Konsequenz einer KI-dominierten Zukunft. Ob es kommt, hängt nicht an Technologie, sondern an Bewusstsein, Nachfrage und Wertsystemen.

Wenn Musik zu einem rein algorithmischen Konsumtextil wird, entsteht zwangsläufig ein Gegenmarkt:

authentisch, nachvollziehbar, menschlich, begrenzt, teuer „Bio“.

Die Zukunft könnte so aussehen:

- 99% KI-Musik als Commodity

- 1% menschliche Musik als Kulturgut

- „Bio-Musik“ als Luxusklasse

Die Kernfrage lautet nicht, ob wir ein Label brauchen, sondern:

Vertrauen wir Kunst ohne Herkunftserklärung?

Sobald Musik beliebig wird, steigt der Wert des Einzigartigen.