20 Nov. MP3 EINE DEUTSCHE ERFINDUNG DIE DAS BUSINESS SPRENGTE

Wie zwei Buchstaben und eine Zahl, die Musikindustrie umgekrempelt haben

MP3 ist so selbstverständlich geworden wie PDF oder JPEG. Jeder kennt die Endung, kaum jemand kennt die Geschichte dahinter. Dabei steckt hinter dem Format eine der einflussreichsten deutschen Erfindungen der jüngeren Kulturgeschichte, entstanden am Fraunhofer Institut in Erlangen.

Wenn man es in ein Bild übersetzen will, dann ist MP3 für die Musikindustrie ungefähr das, was das Elektroauto heute für die Automobilindustrie ist. Eine Technologie, die aus Sicht der Ingenieure logisch und überfällig war, die aber ein bestehendes Geschäftsmodell frontal angreift. Die Branche ignoriert sie zuerst, bekämpft sie dann, und am Ende muss sie sich um sie herum neu erfinden.

Das Resultat dieser Forschung war ein Kompressionsverfahren, das Musikdaten um bis zu 75 bis 95 Prozent verkleinert, ohne für den durchschnittlichen Hörer dramatisch schlechter zu klingen. Genau diese Radikalität der Reduktion ist der Kern der Ambivalenz. MP3 ist Segen, weil es Musik mobil, kopierbar und global verfügbar gemacht hat. Es ist Fluch, weil es Geschäftsmodelle zerstört, Klangqualität relativiert und die kulturelle Wertschätzung von Musik verschoben hat.

Wer über die Zukunft von Musik nachdenkt, kommt an diesen drei Buchstaben nicht vorbei. Und wer in Deutschland über Innovationspolitik spricht, sollte sich ehrlich fragen, was aus dieser Erfindung gelernt wurde, positiv wie negativ.

Deutsche Ingenieurskunst trifft Psychoakustik

Die Wurzeln von MP3 reichen in die frühen achtziger Jahre. Karlheinz Brandenburg arbeitete an der Universität Erlangen Nürnberg an seiner Dissertation über die Kompression von Audiosignalen, basierend auf Erkenntnissen aus der Psychoakustik. Die Kernidee war einfach und radikal: Nicht alles, was auf einem digitalen Audioband steht, wird vom menschlichen Gehör tatsächlich wahrgenommen. Wenn man versteht, was das Ohr ignoriert, kann man genau diese Informationen wegwerfen.

Später wanderte die Arbeit an das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen. Dort arbeitete ein kleines Team an einem Verfahren, das in die MPEG Standardisierung einfließen sollte. 1993 wurde MPEG 1 Audio Layer III als Teil einer internationalen Norm standardisiert, später ergänzt durch MPEG 2 Audio Layer III.

Technisch handelt es sich bei MP3 um eine Form verlustbehafteter Audiokompression mit einigen Kernelementen:

- Aufteilung des Audiosignals in Frequenzbänder

- Analyse der Maskierung, laute Signale überdecken leise in unmittelbarer Nachbarschaft

- Quantisierung und Weglassen von Informationen, die nach dem Modell des menschlichen Gehörs als nicht bewusst wahrnehmbar gelten

- Bitraten typischerweise zwischen 32 und 320 kbit/s

In den neunziger Jahren folgte ein entscheidender Schritt. Fraunhofer und Partner entwickelten Decoder und erste MP3 Player ohne bewegliche Teile. Auf einmal war das Szenario real, die eigene Musiksammlung in der Jackentasche zu tragen.

Aus Sicht der Technik war das der Moment, in dem das Elektroauto praktisch vom Prototypen auf die Straße rollte, nur eben im Audiobereich. Eine neue Antriebsart für Musik, kleiner, effizienter, softwaregetrieben.

Der Zaubertrick mit Nebenwirkungen

Man muss klar sagen, was MP3 ist. Es ist kein neutraler Behälter, es ist ein Algorithmus zum Weglassen. Sehr clever, sehr gezielt, oft beeindruckend unauffällig, aber am Ende ein kontrollierter Datenverlust.

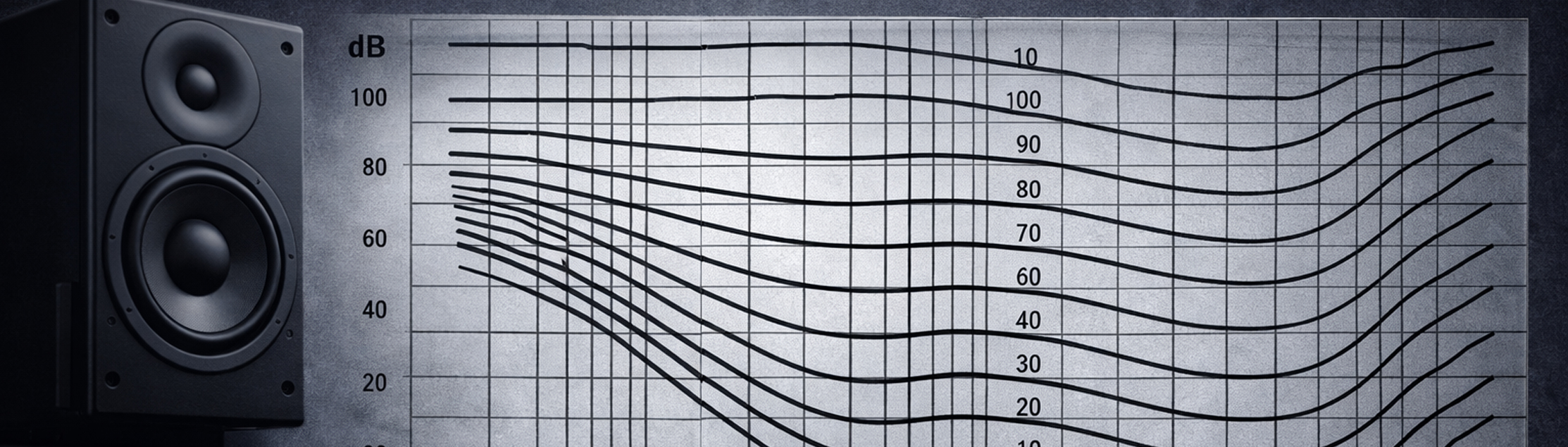

Typische Bitraten, die das digitale Zeitalter geprägt haben:

- 128 kbit/s, lange Zeit Standard im Netz, deutlich kleiner als CD Audio, aber mit erkennbaren Artefakten, vor allem in den Höhen, bei Transienten und komplexen Mischungen

- 192 kbit/s, akzeptabler Kompromiss, den viele Online Shops genutzt haben

- 320 kbit/s, für die meisten Hörer unter Alltagsbedingungen weitgehend transparent

MP3 nutzt das psychoakustische Phänomen der Maskierung. Wenn eine laute Gitarre einen bestimmten Frequenzbereich dominiert, kann ein sehr leiser Hallanteil im gleichen Bereich weggelassen werden, weil der Hörer ihn angeblich nicht bewusst wahrnimmt.

Das Problem ist offensichtlich. Musik ist nicht nur Information, die man rational verfolgt, sondern auch Atmosphäre, Raum, feine Transienten, Mikrodetails. Genau diese subtilen Elemente fallen bei aggressiver Kompression als erstes hinten runter.

Für Leute im Studio sind die klassischen MP3 Artefakte Alltag. Sizzle in den Höhen, flirrende Becken, ein leichtes Wasserfall Gefühl bei Sustains und eine verwaschene Tiefenstaffelung. Die Parallele zum Elektroauto liegt auf der Hand: auch dort gibt es technische Vorteile, aber der Charakter des Produkts verändert sich. Viele feiern die Effizienz, andere trauern einem bestimmten Fahrgefühl hinterher. Bei MP3 ist es das Hörerlebnis, das sich schleichend verschoben hat.

Demokratisierung, Mobilität, globale Verfügbarkeit

Fangen wir mit der Sonnenseite an. Ohne MP3 wäre die digitale Musikwelt, wie wir sie heute kennen, nicht denkbar.

1. Musik wurde tragbar

Vor MP3 war Portabilität an Kassetten, CDs oder MiniDisc gebunden. Alles physische Träger mit überschaubarer Kapazität. Mit MP3 Playern und später dem iPod konnten Hunderte, später Tausende Songs auf ein einzelnes Gerät geladen werden. Die Reduktion der Datenmenge war die Voraussetzung für dieses Versprechen.

2. Produktion und Distribution wurden entkoppelt

Früher brauchtest du ein Label, ein Presswerk, einen Vertrieb und den Zugang zum Handel. Mit MP3 konntest du als Band deine Songs auf eine Website oder Plattform laden, per E Mail verschicken oder in Foren teilen. Netlabels, frühe Downloadshops und später Plattformen wie Bandcamp bauten auf genau dieser Infrastruktur auf. Die Einstiegshürden in den Markt sind durch MP3 massiv gefallen.

3. Musikkonsum wurde entterritorialisiert

Vertriebsgrenzen, Importpreise und komplizierte Releasepläne nach Territorien wurden durch MP3 relativiert. Musik zirkulierte in Foren, über Peer to Peer Netze und später über globale Plattformen. Nischen konnten plötzlich weltweit statt lokal stattfinden.

4. Grundlage für Streaming und neue Codecs

MP3 war der Türöffner für modernere Codecs wie AAC oder Opus und die technische Basisidee hinter Streaming. Die Einsicht, dass Musikdaten massiv reduziert werden können, ohne das Massenpublikum zu verlieren, ist die Grundannahme der heutigen Plattformökonomie im Audiobereich.

Wenn man den Blick wieder zum Auto schwenkt, war MP3 für die Musikbranche das, was frühe Elektrofahrzeuge und Software Updates für die Automobilindustrie sind. Eine Technologie, die zuerst als Spielerei wahrgenommen wird, dann aber plötzlich ganze Geschäftsmodelle ermöglicht, von denen vorher niemand zu träumen gewagt hätte.

Piraterie, Napster und der freie Fall der CD

Die Kehrseite ist brutal. MP3 war die perfekte Munition für die Ära der digitalen Piraterie.

Ab Ende der neunziger Jahre explodierte der Peer to Peer Austausch. Napster wurde zum Synonym für kostenlose Musik und machte einer ganzen Generation klar, dass Musikdateien sich problemlos kopieren, teilen und sammeln lassen. Die etablierten Player wurden kalt erwischt.

Die Branche reagierte defensiv. Anstatt attraktive, legale digitale Angebote zu schaffen, konzentrierte man sich auf Klagen, Lobbyarbeit und Abschreckungskampagnen. Aus heutiger Sicht war das ungefähr so klug, wie wenn Autohersteller versuchen würden, Elektroautos dauerhaft mit Gerichtsverfahren und Marketing gegen die Wand zu fahren, während neue Player längst beweisen, dass der Markt sehr wohl existiert.

Ökonomisch war der Einbruch massiv. Die CD Verkäufe gingen innerhalb weniger Jahre deutlich zurück, Erlösströme brachen weg, ganze Firmenstrukturen gerieten ins Wanken. MP3 war nicht die einzige Ursache, aber ohne dieses Format wäre die Wucht des Schlags nicht vergleichbar gewesen.

Metallica gegen Napster war die symbolische Platte gegen die Scheibe. Die Botschaft bei vielen Jugendlichen war nicht, dass Raubkopien ein Problem sind, sondern dass die Branche den digitalen Wandel nicht verstanden hat. Der Schaden fürs Image war auf beiden Seiten enorm, aber der wirtschaftliche Schaden lag klar bei den Labels.

Der entscheidende Punkt: MP3 war eine Realität, die sich technisch nicht zurückdrehen ließ. Wer versucht hat, sie juristisch wegzudefinieren, hat Zeit verloren. Genau das sehen wir heute in Ansätzen im Umgang der Autoindustrie mit Elektromobilität und Software. Wer zu spät ernsthaft einsteigt, zahlt später mit Marktanteilen.

Die Kultur des gut genug Klangs

Die zweite Schattenseite von MP3 ist weniger spektakulär, aber langfristig mindestens so gravierend.

Über Jahre wurde ein Massenpublikum fast ausschließlich mit niedrig bis mittel kodierten MP3s versorgt. Radiosender, frühe Downloadstores, portable Player, Filesharing Plattformen, alle setzten auf Datenraten, die sich schnell übertragen ließen und überall liefen.

Das hatte Konsequenzen:

1. Hörgewohnheiten verschoben sich

Für viele Hörer ist der komprimierte Klang zur Norm geworden. Wer nie eine hochwertige Produktion in voller Auflösung bewusst gehört hat, hält das, was aus Streaming Apps und Bluetooth Boxen kommt, automatisch für die Referenz. Das ist das gleiche Muster wie beim Auto.

Wenn eine Generation mit E Autos aufwächst, die künstlich generierte Fahrgeräusche und digitale Assistenzsysteme gewohnt ist, fehlt ihr die Referenz, wie sich ein präzise abgestimmter Verbrenner mit mechanischem Feedback anfühlt. Niemand vermisst, was er nie erlebt hat.

2. Der Loudness Krieg wurde befeuert

MP3 belohnt dichte, laute Mischungen, die auf kleinen Lautsprechern und billigen Kopfhörern sofort präsent wirken. Feine Dynamik, Luft, Raumtiefe sind im komprimierten Format schwerer wahrnehmbar. Die Industrie reagierte, indem sie Produktionen überkomprimierte und auf Lautheit trimte.

Ergebnis: Mehr Punch im ersten Moment, aber Hörermüdung, eingeschränkte Emotionalität, weniger Kontraste. Auf lange Sicht ein Verlust.

3. HiFi wurde zur Nische

Ein Teil des Publikums hat sich in hochwertige HiFi Ketten, Vinyl und hochauflösendes Streaming gerettet. Aber die breite Masse hört über Smartphone Lautsprecher, Soundbars und In Ears, deren Limitierungen durch MP3 und Co noch verstärkt werden. Anspruchsvolles Hören ist damit zu einem Hobby für Enthusiasten geworden, statt selbstverständlicher Standard.

Aus Sicht von Studios und Produzenten ist das eine bittere Ironie. Man investiert in Raumakustik, Monitoring und High End Gear, optimiert Mischungen auf einem Niveau, das im Consumer Alltag systematisch wieder eingerissen wird. MP3 war dafür nicht allein verantwortlich, hat diesen Prozess aber massiv beschleunigt.

Wenn das Produkt zur Datei schrumpft

MP3 hat nicht nur Klang reduziert, sondern auch die Wahrnehmung von Wert.

Vor dem MP3 Zeitalter war Musik an etwas Konkretes gebunden. Platte, Kassette, CD. Es gab physische Produktionskosten, Logistik, Regale, Cover, Booklets. Ein Preis von 15 oder 18 Euro für ein Album war angreifbar und diskutabel, aber er war zumindest intuitiv erklärbar.

Mit MP3 kippte dieses Modell innerhalb weniger Jahre. Plötzlich war das Produkt eine Datei. Unendlich kopierbar, ohne sichtbare Produktionskosten, ohne physische Begrenzung. Erst tauchten MP3s massenhaft illegal auf, dann wurden sie legal für 99 Cent pro Track verkauft.

Das ist der Punkt, an dem die Parallele zur Automobilbranche richtig weh tut.

In der Musik schrumpfte ein aufwendiges Produkt mit vielen Beteiligten zu einem File auf der Festplatte, das im Kopf vieler Menschen praktisch kostenfrei sein sollte.

In der Autoindustrie droht etwas Ähnliches. Ein komplexes mechanisches Produkt wird in der Wahrnehmung zunehmend zu einem Software Container mit Akku und Hülle. Die Erwartung: Updates over the air, Sharing Modelle, flexible Nutzung statt Besitz, sinkende emotionale Bindung an Marke und Modell.

Als Streaming dazu kam, rutschte der gefühlte Preis für Musik endgültig Richtung Null. Heute bezahlt ein Großteil der Nutzer einen zweistelligen Betrag pro Monat und erhält dafür Zugriff auf fast die gesamte veröffentlichte Musik. Der Einzeltrack, das einzelne Album verlieren wirtschaftlich an Bedeutung und werden durch die Logik des Katalogs ersetzt.

Für große Kataloghalter ist das attraktiv, für die breite Masse der Künstler eher nicht. Die Verteilung der Streaming Einnahmen ist extrem ungleich, viele Releases verschwinden in der Masse. MP3 beziehungsweise die Idee der stark komprimierten, überall verfügbaren Datei war die zwingende technische Voraussetzung für dieses Modell.

Die Branche hat eine Technologie akzeptiert, die ihr Produkt entmaterialisiert hat, ohne parallel einen Mechanismus zu etablieren, der den Wert der Arbeit dahinter stabil hält. Genau das ist auch die offene Baustelle beim Elektroauto. Technologie ist da, Infrastruktur wächst, aber das Geschäftsmodell dahinter ist noch nicht sauber geklärt.

MP3 Auslaufmodell oder unsterbliche Infrastruktur

Rein technisch ist MP3 heute überholt. Moderne Codecs wie AAC oder Opus liefern bei gleicher Bitrate bessere Qualität, Lossless Formate wie FLAC oder ALAC eliminieren den Informationsverlust komplett. Viele Streaming Dienste bieten mittlerweile zumindest optional höhere Auflösungen an.

Trotzdem ist MP3 noch lange nicht tot. Die Gründe sind pragmatisch:

1. Riesige Backkataloge liegen als MP3 vor, von privaten Sammlungen bis hin zu Legacy Archiven.

2. Unzählige Geräte in Autos, HiFi Anlagen, DJ Gear, Installationen verstehen MP3, aber nicht zwingend neuere Formate.

3. Für viele Use Cases sind Speicherplatz und Bandbreite noch immer begrenzt, besonders in mobilen Szenarien oder in Regionen mit schwacher Infrastruktur.

MP3 ist damit zum technischen Fossil geworden, das noch überall im Fundament liegt. So wie alte Verbrennerplattformen in der Autoindustrie weiterleben, weil man nicht von heute auf morgen alle Werke, Zulieferer und Service Strukturen umstellen kann, wird auch MP3 nicht einfach verschwinden.

Selbst wenn die Consumer Ebene in einigen Jahren überwiegend auf Lossless Streaming umgestellt sein sollte, wird MP3 im Backend, in Tools, in älteren Archiven und in Nischenlösungen lange weiterlaufen. Es ist nicht mehr die Speerspitze, sondern die Basisschicht.

Was wir aus dem MP3 Zeitalter lernen sollten

Wenn man MP3 ernst nimmt, nicht als nostalgisches Nerd Thema, sondern als Blaupause für disruptive Technologien aus Deutschland, dann lassen sich ein paar sehr konkrete Lehren ziehen.

1. Technologie ohne Geschäftsmodell ist ein Risiko

Fraunhofer hat mit MP3 eine bahnbrechende Technologie geliefert. Lizenzmodelle gab es, Einnahmen auch, aber den wirklichen großen Hebel haben andere gezogen. Apple mit dem iTunes Ökosystem, später Spotify und andere Streaming Plattformen mit ihren Abo Modellen.

Die Branche hat zunächst versucht, das neue System zu ignorieren, dann zu bekämpfen und erst relativ spät halbherzig zu adaptieren. Wer sich heute die Autoindustrie ansieht, erkennt dieselben Reflexe. Die Technik ist da, aber die Geschäftsmodelle werden zu zögerlich und zu defensiv gedacht.

Lehre für die Musikseite: Beim nächsten technologischen Bruch darf sich die Branche nicht wieder auf die Rolle des Getriebenen reduzieren lassen. Wer Inhalte produziert, muss stärker daran beteiligt sein, wie diese Technologien monetarisiert werden.

2. Qualität darf kein nachträgliches Nice to have sein

MP3 hat eine Kultur des guten genug etabliert. Man hat aus Convenience Gründen akzeptiert, dass Klangqualität zugunsten von Datenrate und Bequemlichkeit geopfert wird. Die Branche hat das mitgemacht, weil es kurzfristig Reichweite und niedrige Kosten gebracht hat.

Im Rückblick ist das ein Fehler.

Man hätte offen kommunizieren müssen, dass MP3 ein Convenience Format ist, kein Qualitätsreferenzstandard.

Man hätte die Differenz zwischen Studioqualität und Consumer Variante deutlicher erklären und bewusst positionieren können.

Man hätte hochwertige Formate früher und konsequenter als Premium Produkt etablieren müssen.

Das ist erneut analog zur Autoindustrie. Wenn der komplette Fokus auf Reichweite, Preis und Förderprämien liegt, geraten Themen wie Fahrkultur, Materialqualität und Langlebigkeit in den Hintergrund. Am Ende ist das Produkt austauschbar und die Marke verliert Profil.

3. Bildung und Erwartungsmanagement sind entscheidend

Ein massiver Teil des Problems liegt in der Kommunikation.

Viele Konsumenten wissen bis heute nicht, was sie klanglich verlieren, wenn sie auf niedriger Bitrate über billige Lautsprecher hören. Es wurde ihnen nie erklärt, nie bewusst demonstriert. Man hat sich darauf verlassen, dass die Leute schon zufrieden sind, wenn es funktioniert.

Genau da liegt ein Hebel für Studios, Produzenten und Labels.

- A/B Vergleiche zwischen Lossless Master und stark komprimiertem Stream

- Bewusste Kommunikation über Formate, Qualität und Hörumgebungen

- Education Content, der nicht belehrend, sondern erlebbar zeigt, was Qualität bedeutet

Die Autoanalogie liegt auch hier auf der Hand. Wer nie erlebt hat, wie sich ein präzise abgestimmtes Fahrwerk auf einer guten Straße anfühlt, wird sich mit jedem weichgespülten Kompromiss zufriedengeben. Wer nie bewusst hochauflösenden Klang auf einer guten Abhöre gehört hat, hält Streaming in Standardqualität für den Gipfel der Entwicklung.

MP3, Elektroauto und die Frage, wer am Ende das Steuer in der Hand hat

MP3 ist eine deutsche Erfindung, die die Welt verändert hat. Technisch brillant, kulturell mächtig, ökonomisch ambivalent.

Es war für die Musikindustrie ein Einschlag in Größenordnung dessen, was Elektroautos für die Automobilindustrie sind.

Beide Technologien stellen nicht nur die Produktform in Frage, sondern das komplette Geschäftsmodell dahinter.

Beide verschieben Wertschöpfung weg von der Hardware hin zu Software, Services und Plattformen.

Beide zwingen etablierte Player dazu, sich neu zu definieren, ob sie wollen oder nicht.

Auf der Habenseite von MP3 stehen demokratisierter Zugang, globale Verfügbarkeit, niedrige Einstiegshürden für Produzenten. Auf der Sollseite stehen Piraterie, Wertverlust, klangliche Verflachung und ein Geschäftsmodell, das für viele Urheber kaum tragfähig ist.

Es wäre zu einfach, MP3 als Fehler abzustempeln. Die Technologie selbst ist weder gut noch böse. Entscheidend ist, wie eine Branche damit umgeht. Die Musikindustrie hat sich vom Format treiben lassen, statt die Spielregeln selbst mitzugestalten.

Die eigentliche Aufgabe heute ist, das Erbe von MP3 bewusst zu nutzen.

Hochwertige Formate klar positionieren.

Geschäftsmodelle aufsetzen, in denen Urheber fairer beteiligt sind.

Hörer sensibilisieren, dass Qualität und Bequemlichkeit sich nicht gegenseitig ausschließen müssen.

MP3 hat gezeigt, wie viel Sprengkraft in einer unscheinbaren Abkürzung steckt. Die nächste Welle steht schon vor der Tür. KI generierte Musik, adaptive Mixes, personalisierte Masterings in Echtzeit, immersive Formate.

Die Frage ist nicht, ob diese Technologien kommen. Sie sind schon da. Die Frage ist, ob die Musikbranche noch einmal den gleichen Fehler macht wie im MP3 Zeitalter oder ob sie den nächsten Schritt diesmal selbstbewusst, informiert und strategisch mitgestaltet.

Eins ist klar. Wer nur Verwaltung von Dateien anbietet, wird von Plattformen ersetzt. Wer aber Klang, Storytelling, künstlerische Identität und bewusst erlebte Qualität liefert, bleibt auch in einer post MP3 Welt relevant.